Causes d’anxiété sociale : une analyse pour une meilleure compréhension

Le trouble d’anxiété sociale est une maladie qui touche plusieurs millions de personnes dans le monde, mais ses causes sont aussi complexes que la psyché humaine elle-même.

Alors que de nombreuses personnes deviennent occasionnellement nerveuses dans des situations sociales, les personnes souffrant de phobie sociale souffrent d’une forme d’anxiété bien plus faible qui peut fortement affecter leur qualité de vie.

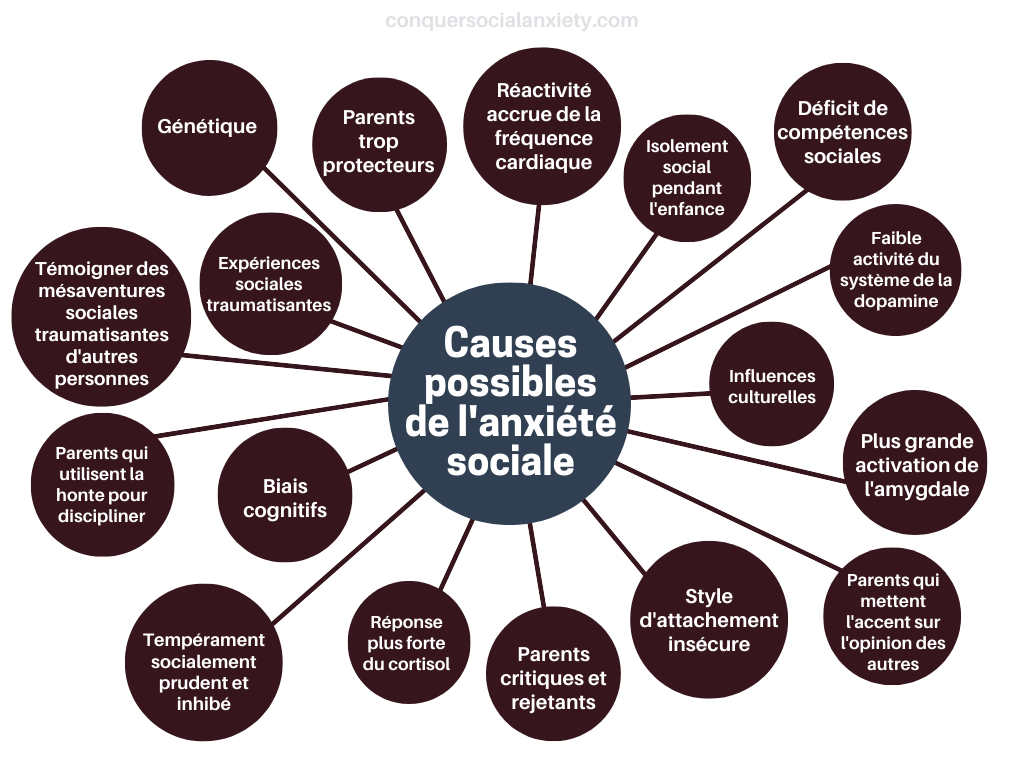

Mais qu’est-ce qui provoque exactement l’apparition de ce trouble ? Est-elle purement génétique ou des facteurs environnementaux jouent-ils également un rôle ? Les normes sociales et les influences culturelles pourraient-elles aussi y contribuer ?

Dans ce guide complet, nous abordons les multiples causes de l’anxiété sociale. Des prédispositions génétiques et biologiques aux influences environnementales et aux nuances culturelles, nous voulons donner une compréhension globale des facteurs qui contribuent à cette maladie.

Que tu sois un patient à la recherche de réponses ou que tu travailles dans le secteur de la santé et que tu souhaites approfondir tes connaissances, cet article t’apportera un éclairage précieux sur le monde complexe du trouble de l’anxiété sociale.

A. Le puzzle génétique : plus que de l’ADN

Le lien familial : Pas seulement une coïncidence

Même si la science n’a pas encore trouvé de « gène de l’anxiété sociale » spécifique, il est difficile d’ignorer le rôle de l’histoire familiale dans le développement du trouble d’anxiété sociale.

Les modèles familiaux observés chez les personnes souffrant de phobie sociale sont une preuve convaincante que la génétique peut jouer un rôle important dans la prédisposition à ce trouble.

- Antécédents familiaux : les personnes souffrant d’anxiété sociale généralisée ont souvent des antécédents familiaux de problèmes similaires. Il n’est pas rare d’avoir plusieurs membres de la famille qui soit ont le même diagnostic, soit présentent des caractéristiques d’inhibition sociale, comme une timidité extrême ou l’évitement de situations sociales.

- Une prédisposition génétique : Les modèles récurrents d’anxiété sociale au sein des familles suggèrent une prédisposition génétique. Bien que les gènes exacts ne soient pas encore connus, la recherche suggère que certaines personnes sont génétiquement plus susceptibles de développer une phobie sociale (Spence & Rapee, 2016).

- La nature contre la prédisposition : Il est important de savoir que si la génétique peut prédisposer à la phobie sociale, c’est souvent l’interaction entre ces facteurs génétiques et les influences environnementales telles que l’éducation et les expériences de vie qui déclenchent le trouble.

- Recherche en cours : les scientifiques étudient activement le rôle de la génétique dans la phobie sociale, et les progrès de la recherche génétique pourraient bientôt fournir plus d’informations sur les gènes spécifiques ou les clusters de gènes qui contribuent au trouble.

La compréhension des liens familiaux dans la phobie sociale nous aide non seulement à comprendre la complexité du trouble, mais souligne également l’importance d’une intervention précoce, en particulier chez les personnes ayant des antécédents familiaux d’anxiété sociale.

Au-delà de l’ADN : les bases biologiques

Même si la génétique est à la base, il est important de reconnaître que les facteurs biologiques qui contribuent à l’anxiété sociale sont multiples.

De nouvelles recherches ont identifié quelques marqueurs biologiques intéressants qui permettent une compréhension plus nuancée du trouble :

- Réaction au cortisol : le cortisol est souvent appelé « hormone du stress » car il est sécrété dans des situations stressantes. Dans une étude, il a été constaté que les personnes souffrant de phobie sociale présentent une réaction accrue au cortisol lorsqu’elles se présentent devant un public, ce qui indique que leurs mécanismes de réaction au stress sont peut-être plus réactifs que ceux des personnes ne souffrant pas de ce trouble (Condren et al., 2002).

- Activité du système dopaminergique : la dopamine est un neurotransmetteur qui joue un rôle important dans la régulation de l’humeur et du comportement social. Des études préliminaires indiquent que les personnes souffrant de phobie sociale généralisée ont une activité plus faible du système de dopamine, ce qui pourrait avoir un impact sur leur humeur et leurs interactions sociales (Schneier et al., 1994-1995).

- Récepteurs de la sérotonine : la sérotonine est un autre neurotransmetteur qui joue un rôle important dans la régulation de l’humeur. Certaines études suggèrent que les personnes souffrant de phobie sociale ont des récepteurs de sérotonine hypersensibles, ce qui les rend plus vulnérables aux sautes d’humeur et au déséquilibre émotionnel (Aouizerate et al., 2004).

La compréhension de ces marqueurs biologiques peut nous aider à comprendre la complexité de la phobie sociale et ouvrir la voie à des traitements ciblés.

Il est important de savoir que ces marqueurs ne sont pas des causes définitives, mais plutôt des facteurs qui, en interaction avec la génétique, l’environnement et les expériences personnelles, influencent les expériences d’anxiété sociale de chaque individu.

B. Les bases émotionnelles : l’attachement et les styles d’éducation

La relation qui nous façonne : La théorie de l’attachement en bref

Le concept de « style d’attachement« , inventé par le psychologue John Bowlby en 1969, est un élément fondamental pour la compréhension du bien-être émotionnel et des interactions sociales.

Les styles d’attachement sont généralement divisés en types sécurisés, anxieux et évitants.

Un style d’attachement sûr se produit lorsque les besoins émotionnels d’un enfant sont systématiquement satisfaits par sa personne de référence primaire, ce qui procure un sentiment de sécurité et d’estime de soi qui perdure à l’âge adulte.

Cependant, si une personne de référence est incohérente dans sa disponibilité émotionnelle ou sa réactivité, un style d’attachement anxieux ou évitant peut se développer.

Les personnes ayant un attachement anxieux peuvent devenir excessivement dépendantes des autres pour obtenir une confirmation, tandis que les personnes ayant un style d’attachement évitant peuvent éviter complètement la proximité émotionnelle. Les deux styles d’attachement insécurisés peuvent être des facteurs de risque pour le développement d’un trouble d’anxiété sociale.

Des études ont montré qu’un style d’attachement insécurisant peut conduire à l’anxiété sociale, car les personnes concernées recherchent constamment l’approbation tout en craignant le rejet ou le jugement (Bohlin et al., 2000; Muris et al., 2000).

Cela peut se manifester de différentes manières, par exemple par une peur prononcée de prendre la parole en public, par l’évitement des rassemblements sociaux ou même par des craintes lors des interactions sociales quotidiennes.

Le style d’éducation des parents peut influencer considérablement l’apparition et la gravité de l’anxiété sociale.

Ainsi, des parents surprotecteurs peuvent limiter leur enfant dans des situations sociales et l’empêcher de développer les compétences sociales et la confiance en soi nécessaires.

Les parents contrôlants peuvent micromanœuvrer chaque aspect de la vie de leur enfant, de sorte que l’enfant se sente incapable et anxieux de prendre des décisions de manière autonome.

Les parents émotionnellement distants peuvent ne pas offrir à l’enfant le soutien émotionnel et la confirmation dont il a besoin pour se sentir en sécurité et confiant dans les situations sociales.

La recherche a associé ce type de style d’éducation hypercontrôlant et rejetant au développement de troubles d’anxiété sociale (Bögelset al., 2001; Wood et al., 2003).

De plus, les parents qui accordent une grande importance à l’opinion des autres peuvent transmettre ces craintes à leurs enfants sans le vouloir.

Les parents qui font souvent honte à leurs enfants parce qu’ils ne répondent pas aux attentes de la société, comme de bonnes notes ou des performances exceptionnelles en sport, peuvent inculquer à leurs enfants la peur de l’échec et les confronter à la question de savoir comment ils sont perçus par les autres.

De telles attitudes semblent être plus fréquentes chez les parents de personnes souffrant de phobie sociale (Bruch et al., 1989; Stravynski et al., 1989).

Pour de nombreuses personnes souffrant de phobie sociale, un seul événement social humiliant ou stressant peut être le déclencheur de leur anxiété.

Imagine une situation où l’on demande à quelqu’un de lire à haute voix dans la salle de classe. La personne trébuche sur des mots, perd le fil et se rend compte des ricanements et des chuchotements de ses camarades de classe.

Ce seul événement peut être si bouleversant sur le plan émotionnel que la simple idée de lire en public ou de parler dans une salle de classe déclenche de fortes peurs et angoisses.

Ce phénomène, connu sous le nom de conditionnement direct, active des réactions de peur dans le cerveau, qui sont souvent déclenchées par la simple pensée d’une expérience similaire (Öst, 1985).

Apprendre en observant : L’effet d’entraînement

Il est intéressant de noter que le fait de vivre l’expérience sociale traumatisante d’une autre personne peut également conditionner le cerveau à craindre des situations similaires.

Imagine par exemple que tu observes un camarade de classe qui se fait sévèrement critiquer et se moquer pendant une présentation.

Même si l’observateur n’était pas celui qui a fait la présentation, l’impact émotionnel de cet événement peut conditionner son cerveau à associer la prise de parole en public ou les présentations en classe à des résultats négatifs, et donc à développer de la peur dans des situations futures similaires.

Cette forme d’apprentissage a été observée chez les primates non humains et suggère que les personnes ayant des parents ou des frères et sœurs socialement anxieux ont un risque plus élevé de développer des peurs similaires (Öst & Hughdahl, 1981; Mineka & Cook, 1991).

Les personnes souffrant d’anxiété sociale sous-estiment souvent leurs compétences sociales, même si elles savent souvent très bien à quoi ressemble un comportement socialement approprié.

Elles pensent par exemple qu’elles ne sont pas capables de bien se présenter en public ou de tenir une conversation, même si elles l’ont fait avec succès dans le passé.

Ce doute de soi peut être si fort qu’il les rend aveugles à leurs capacités réelles, ce qui les conduit à éviter les situations sociales et à renforcer leur anxiété (Cartwright-Hatton et al., 2003; Cartwright-Hatton et al., 2005, Clark & Arkowitz, 1975; Norton & Hope, 2001; Rapee & Abbott, 2006; Rapee & Lim, 1992; Stopa & Clark, 1993; Voncken & Bögels, 2008).

Cependant, il est important de savoir que certaines personnes souffrant de phobie sociale manquent en fait de compétences sociales, par exemple comprendre les signaux sociaux ou savoir comment entamer une conversation.

Ce manque peut déclencher un cercle vicieux : Le manque de compétences sociales entraîne des expériences sociales négatives qui, à leur tour, renforcent l’anxiété sociale.

Cette anxiété renforcée entrave alors à son tour le développement des compétences sociales et conduit à une boucle d’évitement social et d’anxiété qui se renforce d’elle-même (Spence et al., 1999).

Les déficits en compétences sociales sont généralement corrigés par l’entraînement aux compétences sociales (ECS). Tu peux cliquer ici pour lire en détail notre article sur cette approche.

D. Le labyrinthe de l’esprit : distorsions cognitives et nuances biologiques

Notre perception du monde est façonnée par des distorsions cognitives – des modèles systématiques de déviation de la rationalité dans nos jugements.

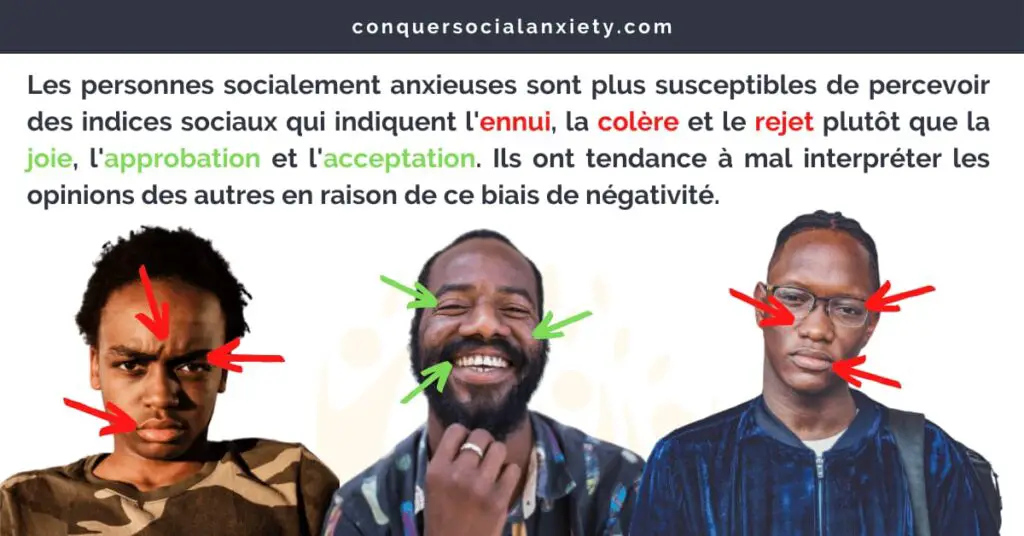

Ces préjugés sont influencés par nos croyances, nos humeurs et nos schémas de pensée. Chez les personnes souffrant d’anxiété sociale, ces distorsions cognitives peuvent influencer considérablement la manière dont elles se perçoivent et perçoivent leur environnement dans les situations sociales (Alfano & Beidel, 2011).

Bien que la question de savoir si ces préjugés sont la cause ou un symptôme de la phobie sociale soit toujours controversée, ils jouent sans aucun doute un rôle dans son expression.

Distorsions cognitives fréquentes en cas de phobie sociale :

- Catastrophisme : Les personnes souffrant de phobie sociale s’attendent souvent au pire résultat possible dans les situations sociales, par exemple lorsqu’elles pensent qu’une petite erreur entraînera une humiliation publique.

- Lire dans les pensées : La croyance que les autres les jugent négativement ou les remettent en question, même s’il n’y a pas de preuves.

- Attention sélective : se concentrer exclusivement sur les aspects négatifs d’une situation et ignorer les éléments positifs. Par exemple, on ne se souvient que de la seule personne qui n’a pas souri en retour dans une pièce remplie de gens.

- Surgénéralisation : considérer un seul événement négatif comme un modèle infini de défaites. Par exemple, si tu trébuches sur tes propres mots lors d’une présentation, tu crois que tu es généralement mauvais en discours public.

- Personnalisation : la croyance que l’on est la cause d’événements extérieurs. Par exemple, si un(e) ami(e) est de mauvaise humeur, tu peux penser que c’est à cause de quelque chose que tu as fait ou dit.

- Raisonnement émotionnel : Supposer que quelque chose de grave va arriver parce que l’on se sent anxieux.

Comprendre ces distorsions cognitives peut être la première étape pour maîtriser les symptômes de la phobie sociale.

Si tu reconnais ces schémas de pensée, tu peux travailler à les remettre en question et à les changer, souvent à l’aide de la thérapie cognitivo-comportementale (TCC).

Si tu t’intéresses à la TCC pour l’anxiété sociale, tu peux cliquer ici pour lire notre guide d’introduction qui traite des bases.

La réaction du corps : découvrir les nuances biologiques

Outre la génétique, la recherche a identifié plusieurs marqueurs biologiques fascinants qui peuvent contribuer à la phobie sociale.

Ces découvertes rendent notre compréhension du trouble encore plus complexe et suggèrent que le trouble n’est pas seulement le produit de l’environnement ou du psychisme.

Marqueurs biologiques clés :

- Réactivité du rythme cardiaque : des études ont montré que chez les personnes souffrant de phobie sociale, le rythme cardiaque augmente souvent plus fortement lorsqu’elles doivent parler en public (Heimberg et al., 1990; Hofmann et al., 1995; Levin et al., 1993). Cette réaction physiologique accrue peut renforcer les sentiments de peur et faire de la prise de parole en public un défi particulier.

- Activation de l’amygdale : l’amygdale, souvent appelée le « centre de la peur » du cerveau, montre une activation accrue chez les personnes souffrant d’anxiété sociale lorsqu’elles sont exposées à certains stimuli (Birbaumer et al., 1998; Schwartz et al., 2003; Stein et al., 2002, Tillfors et al., 2001). Cela suggère que les centres de traitement des émotions du cerveau sont plus sensibles chez les personnes souffrant de phobie sociale, ce qui entraîne des réactions émotionnelles accrues dans les situations sociales.

Qu’est-ce que cela signifie ?

Ces marqueurs biologiques indiquent que les mécanismes de réaction naturels du corps peuvent être modifiés chez les personnes souffrant de phobie sociale.

Même si ces résultats ne fournissent pas de preuve définitive d’un lien de cause à effet, ils indiquent une base biologique pour certains des symptômes. Comprendre ces nuances peut aider à développer des traitements ciblés, par exemple des médicaments qui influencent la fréquence cardiaque ou l’activité de l’amygdale.

Il est important de savoir que ces facteurs biologiques interagissent souvent avec des facteurs environnementaux et psychologiques, créant ainsi une interaction complexe qui rend chaque cas de phobie sociale unique.

C’est pourquoi une approche de traitement polyvalente, qui comprend souvent à la fois des médicaments et une psychothérapie, est généralement la plus efficace.

D’ailleurs, tu peux cliquer ici pour en savoir plus sur les médicaments contre l’anxiété sociale, et ici pour en savoir plus sur la thérapie contre l’anxiété sociale.

Le paradigme individualiste vs. collectiviste

Les normes et valeurs culturelles jouent un rôle important dans l’apparition et la fréquence du trouble d’anxiété sociale.

L’influence de la culture peut être grossièrement divisée en deux paradigmes : les sociétés individualistes et les sociétés collectivistes.

Cultures individualistes :

Dans les cultures individualistes, comme celles qui prévalent en Amérique du Nord et en Europe, on accorde beaucoup d’importance aux réalisations personnelles, à l’expression de soi et à la confiance en soi sociale.

Les personnalités sociables et extraverties sont souvent célébrées, ce qui rend difficile l’adaptation des personnes ayant un tempérament réservé ou timide.

Cette préférence sociale peut renforcer le sentiment d’inadéquation et contribuer au développement ou à l’aggravation de la phobie sociale (Alden & Taylor, 2004; Hart et al., 1999; Spokas & Cardaciotto, 2014).

Cultures collectivistes :

Dans les cultures collectivistes, que l’on trouve principalement en Asie de l’Est, l’harmonie au sein de la communauté et les relations interpersonnelles sont très importantes.

Dans ces sociétés, un tempérament réservé ou timide est souvent considéré comme une vertu plutôt que comme un inconvénient. Par conséquent, les taux de prévalence de la phobie sociale sont généralement plus faibles dans ces cultures (Hofmann et al., 2011).

Pour diagnostiquer et traiter efficacement la phobie sociale, il est important de comprendre le contexte culturel. Il souligne également la nécessité d’une approche sensible à la culture dans les soins psychiatriques, car ce qui est considéré comme un trouble dans une culture peut être vu de manière très différente dans une autre.

Bien que le trouble d’anxiété sociale soit une maladie reconnue dans le monde entier, ses manifestations peuvent varier considérablement en fonction du contexte culturel.

Un exemple fascinant est le phénomène Taijin Kyofusho, que l’on observe surtout au Japon et dans d’autres cultures d’Asie de l’Est.

Taijin Kyofusho :

Contrairement au concept occidental de phobie sociale qui se concentre sur la peur d’un jugement négatif, le Taijin Kyofusho se caractérise par une forte peur de mettre les autres mal à l’aise ou de les offenser.

Cette forme d’anxiété sociale est profondément enracinée dans les normes culturelles qui placent l’interdépendance, l’harmonie sociale et le bien-être collectif au-dessus des désirs ou des expressions individuelles (Rector et al., 2006).

L’influence culturelle :

La diffusion du Taijin Kyofusho montre comment les valeurs et les normes culturelles peuvent façonner l’expression et l’expérience de l’anxiété sociale.

Dans les sociétés qui accordent de l’importance à l’harmonie sociale et à l’interdépendance, l’anxiété se déplace de la perception de sa propre personne à la question de savoir comment ses propres actions pourraient avoir un impact négatif sur la communauté ou la structure sociale.

Une perspective élargie :

La compréhension de ces formes d’anxiété sociale spécifiques à la culture enrichit notre perspective globale sur la santé mentale.

Elle souligne l’importance de prendre en compte les facteurs culturels dans le diagnostic et le traitement de l’anxiété sociale, afin de s’assurer que les interventions sont non seulement efficaces, mais aussi culturellement sensibles.

Qu’il s’agisse de la peur d’une évaluation négative dans les sociétés individualistes ou de la crainte de provoquer un malaise dans les cultures collectivistes, l’anxiété sociale existe dans un large spectre culturel.

Reconnaître cette diversité est essentiel pour les fournisseurs de soins de santé et les chercheurs afin de développer des traitements plus inclusifs et efficaces.

Comprendre l’anxiété sociale est une entreprise complexe qui nécessite une approche à plusieurs niveaux. Comme nous l’avons déjà découvert, les causes vont des facteurs génétiques et biologiques aux influences environnementales et aux normes culturelles. Mais la connaissance est le premier pas vers la guérison, et nous sommes là pour t’aider sur ton chemin.

- Tu trouveras un aperçu complet du traitement de la phobie sociale dans notre guide du traitement de l’anxiété sociale.

- Si tu cherches des produits et services qui t’aideront à gérer ton anxiété sociale, ne manque pas nos produits et services recommandés.

- Pour ceux qui sont nouveaux dans le monde de la phobie sociale ou qui veulent comprendre les bases, notre guide sur les bases de l’anxiété sociale est un must.

Fais le premier pas : notre cours gratuit par e-mail de 7 jours.

Si tu es prêt à faire le premier pas pour gérer ton anxiété sociale, inscris-toi à notre cours par e-mail gratuit de 7 jours. Dans ce cours, tu apprendras tout ce que tu dois savoir sur ton état et comment tu peux l’améliorer.

Alden, L. E., & Taylor, C. T. (2004). Interpersonal processes in social phobia. Clinical psychology review, 24(7), 857–882. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2004.07.006

Alfano, C. A., & Beidel, D. C. (Eds.). (2011). Social anxiety in adolescents and young adults: Translating developmental science into practice. American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/12315-000

Aouizerate, B., Martin-Guehl, C., & Tignol, J. (2004). Neurobiologie et pharmacothérapie de la phobie sociale [Neurobiology and pharmacotherapy of social phobia]. L’Encephale, 30(4), 301–313. https://doi.org/10.1016/s0013-7006(04)95442-5

Birbaumer, N., Grodd, W., Diedrich, O., Klose, U., Erb, M., Lotze, M., Schneider, F., Weiss, U., & Flor, H. (1998). fMRI reveals amygdala activation to human faces in social phobics. Neuroreport, 9(6), 1223–1226. https://doi.org/10.1097/00001756-199804200-00048

Bögels, S. M., van Oosten, A., Muris, P., & Smulders, D. (2001). Familial correlates of social anxiety in children and adolescents. Behaviour research and therapy, 39(3), 273–287. https://doi.org/10.1016/s0005-7967(00)00005-x

Bohlin, G., Hagekull, B., & Rydell, A.-M. (2000). Attachment and social functioning: A longitudinal study from infancy to middle childhood. Social Development, 9(1), 24–39. https://doi.org/10.1111/1467-9507.00109

Bruch, M. A., Heimberg, R. G., Berger, P., & Collins, T. M. (1989). Social phobia and perceptions of early parental and personal characteristics. Anxiety Research, 2(1), 57–65. https://doi.org/10.1080/08917778908249326

Cartwright-Hatton, S., Hodges, L., & Porter, J. (2003). Social anxiety in childhood: the relationship with self and observer rated social skills. Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines, 44(5), 737–742. https://doi.org/10.1111/1469-7610.00159

Cartwright-Hatton, S., Tschernitz, N., & Gomersall, H. (2005). Social anxiety in children: Social skills deficit, or cognitive distortion? Behaviour Research and Therapy, 43(1), 131–141. https://doi.org/10.1016/j.brat.2003.12.003

Clark, J. V., & Arkowitz, H. (1975). Social anxiety and self-evaluation of interpersonal performance. Psychological Reports, 36(1), 211–221. https://doi.org/10.2466/pr0.1975.36.1.211

Condren, R. M., O’Neill, A., Ryan, M. C., Barrett, P., & Thakore, J. H. (2002). HPA axis response to a psychological stressor in generalised social phobia. Psychoneuroendocrinology, 27(6), 693–703. https://doi.org/10.1016/s0306-4530(01)00070-1

Cook, M., & Mineka, S. (1991). Selective associations in the origins of phobic fears and their implications for behavior therapy. In P. R. Martin (Ed.), Handbook of behavior therapy and psychological science: An integrative approach (pp. 413–434). Pergamon Press.

Hart, T. A., Turk, C. L., Heimberg, R. G., & Liebowitz, M. R. (1999). Relation of marital status to social phobia severity. Depression and anxiety, 10(1), 28–32. https://doi.org/10.1002/(sici)1520-6394(1999)10:1<28::aid-da5>3.0.co;2-i

Heimberg, R. G., Hope, D. A., Dodge, C. S., & Becker, R. E. (1990). DSM-III-R subtypes of social phobia. Comparison of generalized social phobics and public speaking phobics. The Journal of nervous and mental disease, 178(3), 172–179. https://doi.org/10.1097/00005053-199003000-00004

Hofmann, S. G., Anu Asnaani, M. A., & Hinton, D. E. (2010). Cultural aspects in social anxiety and social anxiety disorder. Depression and anxiety, 27(12), 1117–1127. https://doi.org/10.1002/da.20759

Hofmann, S. G., Newman, M. G., Ehlers, A., & Roth, W. T. (1995). Psychophysiological differences between subgroups of social phobia. Journal of Abnormal Psychology, 104(1), 224–231. https://doi.org/10.1037/0021-843X.104.1.224

Levin, A. P., Saoud, J. B., Strauman, T., Gorman, J. M., Fyer, A. J., Crawford, R., & Liebowitz, M. R. (1993). Responses of « generalized » and « discrete » social phobics during public speaking. Journal of Anxiety Disorders, 7(3), 207–221. https://doi.org/10.1016/0887-6185(93)90003-4

Muris, P., Mayer, B., & Meesters, C. (2000). Self-reported attachment style, anxiety, and depression in children. Social Behavior and Personality: An International Journal, 28(2), 157–162. https://doi.org/10.2224/sbp.2000.28.2.157

Norton, P. J., & Hope, D. A. (2001). Analogue observational methods in the assessment of social functioning in adults. Psychological Assessment, 13(1), 59–72. https://doi.org/10.1037/1040-3590.13.1.59

Öst L. G. (1985). Ways of acquiring phobias and outcome of behavioral treatments. Behaviour research and therapy, 23(6), 683–689. https://doi.org/10.1016/0005-7967(85)90066-x

Öst, L.-G., & Hugdahl, K. (1981). Acquisition of phobias and anxiety response patterns in clinical patients. Behaviour Research and Therapy, 19(5), 439–447. https://doi.org/10.1016/0005-7967(81)90134-0

Rapee, R. M., & Abbott, M. J. (2006). Mental representation of observable attributes in people with social phobia. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 37(2), 113–126. https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2005.01.001

Rapee, R. M., & Lim, L. (1992). Discrepancy between self- and observer ratings of performance in social phobics. Journal of Abnormal Psychology, 101(4), 728–731. https://doi.org/10.1037/0021-843X.101.4.728

Rector, N.A., Kocovski, N.L. & Ryder, A.G. Social Anxiety and the Fear of Causing Discomfort to Others. Cogn Ther Res 30, 279–296 (2006). https://doi.org/10.1007/s10608-006-9050-9

Schneier, F. R., Liebowitz, M. R., Abi-Dargham, A., Zea-Ponce, Y., Lin, S. H., & Laruelle, M. (2000). Low dopamine D(2) receptor binding potential in social phobia. The American journal of psychiatry, 157(3), 457–459. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.157.3.457

Schwartz, C. E., Wright, C. I., Shin, L. M., Kagan, J., & Rauch, S. L. (2003). Inhibited and uninhibited infants « grown up »: Adult amygdalar response to novelty. Science, 300(5627), 1952–1953. https://doi.org/10.1126/science.1083703

Spence, S. H., Donovan, C., & Brechman-Toussaint, M. (1999). Social skills, social outcomes, and cognitive features of childhood social phobia. Journal of abnormal psychology, 108(2), 211–221. https://doi.org/10.1037//0021-843x.108.2.211

Spence, S. H., & Rapee, R. M. (2016). The etiology of social anxiety disorder: An evidence-based model. Behaviour research and therapy, 86, 50–67. https://doi.org/10.1016/j.brat.2016.06.007

Spokas, M. E., & Cardaciotto, L. (2014). Heterogeneity within social anxiety disorder. In J. W. Weeks (Ed.), The Wiley Blackwell handbook of social anxiety disorder (pp. 247–267). Wiley Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118653920.ch12

Stein, M. B., Goldin, P. R., Sareen, J., Zorrilla, L. T., & Brown, G. G. (2002). Increased amygdala activation to angry and contemptuous faces in generalized social phobia. Archives of general psychiatry, 59(11), 1027–1034. https://doi.org/10.1001/archpsyc.59.11.1027

Stopa, L., & Clark, D. M. (1993). Cognitive processes in social phobia. Behaviour research and therapy, 31(3), 255–267. https://doi.org/10.1016/0005-7967(93)90024-o

Stravynski, A., Elie, R., & Franche, R. L. (1989). Perception of early parenting by patients diagnosed avoidant personality disorder: a test of the overprotection hypothesis. Acta psychiatrica Scandinavica, 80(5), 415–420. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1989.tb02999.x

Tillfors, M., Furmark, T., Marteinsdottir, I., Fischer, H., Pissiota, A., Långström, B., & Fredrikson, M. (2001). Cerebral blood flow in subjects with social phobia during stressful speaking tasks: a PET study. The American journal of psychiatry, 158(8), 1220–1226. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.158.8.1220

Voncken, M. J., & Bögels, S. M. (2008). Social performance deficits in social anxiety disorder: reality during conversation and biased perception during speech. Journal of anxiety disorders, 22(8), 1384–1392. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2008.02.001

Wood, J. J., McLeod, B. D., Sigman, M., Hwang, W. C., & Chu, B. C. (2003). Parenting and childhood anxiety: theory, empirical findings, and future directions. Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines, 44(1), 134–151. https://doi.org/10.1111/1469-7610.00106

À propos de l’auteur : Martin Stork

Martin est un psychologue professionnel avec un historique en thérapie physique. Il a organisé et dirigé divers groupes de soutien pour les personnes souffrant d’anxiété sociale à Washington, DC et à Buenos Aires, en Argentine. Il est le fondateur de Conquer Social Anxiety Ltd, où il opère en tant qu’écrivain, thérapeute et directeur. Tu peux cliquer ici pour en savoir plus sur Martin.